सुदूर संवेदन क्या है (what is Remote Sensing in Hindi) –

सर्वप्रथम रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing ) शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में किया गया था,परंतु बाद में सुदूर संवेदन की परिभाषा इस प्रकार दी गई –

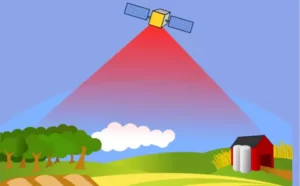

सुदूर संवेदन किसी लक्ष्य के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है इसमें लक्ष्य से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदन किया जाता है ,इसके पश्चात उसका विश्लेषण करके उसे प्राप्त जानकारी को उपयोग में लाया जाता है,

सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक, युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन व अभिलेखन करता है! सुदूर संवेदन की उपयुक्त परिभाषा में मुख्यता धरातलीय पदार्थ, अभिलेखन युक्तियों तथा ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति सम्मिलित किया गया है!

सुदूर संवेदन प्रक्रिया का आरंभ एक ऊर्जा स्त्रोत द्वारा लक्ष्य को प्रदीप्त करने से होता है, आपत्तित ऊर्जा लक्ष्य के साथ मिलती है इसका परिणाम लक्ष्य और विकिरण के गुणों पर निर्भर करता है, प्रत्येक लक्ष्य के परावर्तन और उत्सर्जन लक्षण अद्वितीय तथा भिन्न होते हैं!

सुदूर संवेदन का इतिहास (History of Remote Sensing in hindi) –

1858 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जी.एफ. टुर्नामेंट ने एक गुब्बारे की सहायता से पेरिस के ऊपर उड़ते हुए कुछ चित्र लिए और इसके आधार पर कुछ सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे! 1862 में गुब्बारों की सहायता से दूरस्थ क्षेत्रों के चित्र लेने का काम अमेरिका सेना द्वारा किया गया! 1962 में पहली बार टेलस्टार नामक एक सक्रिय उपग्रह छोड़ा गया, इसका परिपथ पहले छोड़े गये उपग्रह की तुलना में बड़ा था!

टेलीस्टार नामक उपग्रह द्वारा भेजे जाने वाले रेडियो तरंग संकेत काफी कमजोर और ध्वनिरहित थे! इस दोष को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने 1963 में सिंकोम द्वितीय नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया! जिसके बाद अगले वर्ष सिंकोम तृतीय उपग्रह छोड़ा गया! इस प्रकार रिमोट सेंसिंग का विकास हुआ!

सुदूर संवेदन के प्रकार (Types of Remote Sensing in hindi) –

सुदूर संवेदन दो प्रकार का होता है –

(1) सक्रिय सुदूर संवेदन

(2) निष्क्रिय सुदूर संवेदन

(1) सक्रिय सुदूर संवेदन (Active remote sensing in hindi) –

(2) निष्क्रिय सुदूर संवेदन (Inactive remote sensing in hindi) –

रिमोट सेंसिंग में आकड़ों का विश्लेषण –

सुदूर संवेदी उपग्रह से प्राप्त सूक्ष्म चित्र को कंप्यूटर की सहायता से बड़ा करके उनका विश्लेषण किया जाता है! सभी आंकड़े उपग्रह से टेलिमेट्री द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और मैग्नेटिक टैप्स में संग्रहित किए जाते हैं! इसलिए कंप्यूटर आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग तकनीक द्वारा इनका चित्रण किया जाना आवश्यक होता है! वास्तव में उपग्रह तो केवल चित्र उपलब्ध कराता है!

यह चित्र किस तत्व की ओर इशारा करता हैं यह कंप्यूटर प्रणाली की सहायता से ही जाना जाता है! समुद्र में स्थित किसी विशेष वनस्पति के बारे में जानने के लिए पहले उस वनस्पति की परावर्तन क्षमता और उसकी मात्रा प्रयोगशाला में जांच की जाती है!

प्रयोगशाला से प्राप्त आंकड़ों का उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों के आंकड़ों से मेल कराने के बाद वास्तविक स्थिति प्राप्त की जाती है! इसी प्रकार विभिन्न मोटाई वाले बर्फ की परावर्तन क्षमता ज्ञात कर उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से मिलाकर संबंधित स्थान पर स्थित बर्फ की मोटाई ज्ञात की जाती हैं!

सुदूर संवेदन के उपयोग /अनुप्रयोग (Benefits of Remote Sensing in hindi) –

सुदूर संवेदन के उपयोग इस प्रकार है –

भारत में सुदूर संवेदन का इतिहास (history of remote sensing in india in hindi) –

विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है (Electromagnetic spectrum in hindi) –

सुदूर संवेदन संबंधित प्रश्न उत्तर

प्रश्न :- सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है

उत्तर :- सुदूर संवेदन (sudur samvedan) में भू- प्रेक्षण प्रकार के उपग्रहों का उपयोग किया जाता है! भू प्रेक्षण उपग्रह पृथ्वी पर अंतरिक्ष से नजर रखते हैं तथा भूमि, महासागर, वायुमंडल तथा पर्यावरण संबंधित कई पहलुओं के विषय पर व्यवस्थित सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं!

प्रश्न :- सुदूर संवेदन किसे कहते हैं ? (sudur samvedan kise kahate hain)

उत्तर :- सुदूर संवेदन किसी लक्ष्य के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है इसमें लक्ष्य से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदन किया जाता है ,इसके पश्चात उसका विश्लेषण करके उसे प्राप्त जानकारी को उपयोग में लाया जाता है,

सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक, युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन व अभिलेखन करता है! सुदूर संवेदन की उपयुक्त परिभाषा में मुख्यता धरातलीय पदार्थ, अभिलेखन युक्तियों तथा ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति सम्मिलित किया गया है!

प्रश्न :- सर्वप्रथम रिमोट सेंसिंग शब्द का प्रयोग किया गया था

उत्तर :- सर्वप्रथम रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing Hindi) शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में किया गया था

प्रश्न :- सुदूर संवेदन के प्रकार (sudur samvedan ke prakar)

उत्तर :- सुदूर संवेदन (Remote Sensing) दो प्रकार का होता है -(1) सक्रिय सुदूर संवेदन (2) निष्क्रिय सुदूर संवेदन(1) सक्रिय सुदूर संवेदन (Active remote sensing in hindi) -वह संवेदी उपकरण जो स्वयं विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं और जिस जगह या वस्तु की जानकारी लेनी है उसकी तरफ उन तरंगों को भेजते हैं और यह तरंगे जब वस्तु से टकराकर आती है तो इन परावर्तित तरंगों के आधार पर आंकड़ों का पता लगाते हैं!

आपको यह भी पढ़ना चाहिए –

जीपीएस क्या हैं? जीपीएस के उपयोग एवं कार्यप्रणाली

भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या हैं? भौगोलिक सूचना प्रणाली के घटक एवं उपयोग

झील किसे कहते हैं ? उत्पत्ति एवं वर्गीकरण,झीलों से संबंधित कुछ तथ्य