प्रस्तावना (preamble in hindi)-

कोई भी राष्ट्र बिना संविधान की एक व्यवस्थित शासन की कल्पना नहीं कर सकता है! प्राय: प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है, जिसमें शासन व्यवस्था के मूल आधारों, उसके दर्शन, उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों, प्रयोजन अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है! जैसे – भारतीय संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना सहित संविधान निर्माताओं की मंशा का पता चल जाता है कि वह किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते थे तथा संविधान निर्माताओं के क्या उद्देश्य थे या वे किस उच्चदशाओं की स्थापना संविधान में करना चाहते थे! प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं! भारतीय संविधान की प्रस्तावना

(preamble) इस प्रकार है!

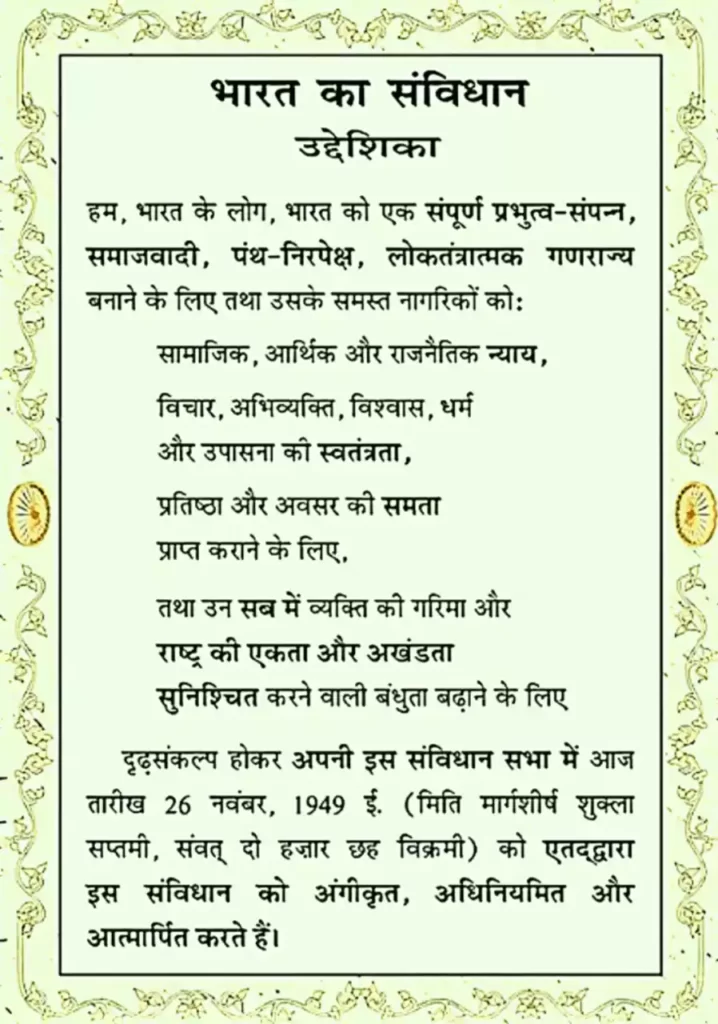

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (indian constitution preamble in hindi) –

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्त्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

संविधान की प्रस्तावना Image (indian constitution preamble Image)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण (Important Defintions of Preamble in hindi) –

(1) संप्रभुता –

संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है नहीं किसी अन्य देश का डोमिनियन है! इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है!

भारत अपने वैदेशिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होगा और किसी भी देश से मित्रता या संधि कर सकता है! भारत अनेक संस्थाओं जैसे राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है परंतु यह उसकी संप्रभुता को सीमित नहीं करती है!

(2) समाजवादी (Socialist In hindi) –

समाजवाद शब्द को 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जा सकता है! इसमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी और सरकारी नियंत्रण साथ साथ अस्तित्व में होते हैं! लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है! लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है!

(3) धर्मनिरपेक्ष (Secular In hindi)-

पंथनिरपेक्ष शब्द को भी 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया! पंथनिरपेक्ष राज्य से आशय ऐसे राज्य से है, जो किसी विशेष धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है!

(4) लोकतांत्रिक (Democratic in Hindi) –

लोकतंत्रात्मक सदस्य से आशय है कि सरकार की शक्ति का स्त्रोत भारत की जनता है अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है! लोकतांत्रिक सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित सरकार हैं!

(5) गणतंत्र (Republic in hindi)-

एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है- राजेशाही और गणतंत्र! राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है जैसे कि ब्रिटेन में! वहीं गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है जैसे यूएसए और भारत का प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं इसलिए भारत गणतंत्र है!

(6) स्वतंत्रता (Liberty in hindi) –

भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में किया है! उन्होंने स्वतंत्रता को इसलिए स्वीकार किया है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों का विकास होता है! इसके लिए प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है! इसके लिए संविधान के भाग 3 व्यापक प्रावधान किए गए हैं तथा इन स्वतंत्रतओ के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है!

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व (bhartiya samvidhan ki prastavna ka mahatva) –

प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है! संविधान सभा के सदस्य के. एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीति कुंडली कहा था, जिसका अर्थ यह है कि संविधान की वास्तविकताएं और उसकी मूल विशेषताएं एवं दर्शन प्रस्तावना में प्रदर्शित होता है! प्रस्तावना के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं –

(1) जब संविधान के किन्हीं दो अनुच्छेदों में कोई विरोधाभास या टकराहट उत्पन्न हो, तो वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है!

(2) जब कोई संविधान का अनुच्छेद अस्पष्ट और उसका अर्थ जानने में कठिनाई हो, तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है!

(3) प्रस्तावना का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि यह संविधान के स्वरूप, कार्यप्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रकट करने के साथ-साथ भावी भारत के स्वरूप को भी चित्रित करती है!

(4) प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक दशाओं का उल्लेख करती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रमुख है! साथ ही साथ बंधुत्व की भावना को बढ़ाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है!

(5) न्यायपालिका भी न्याय निर्णय करते समय प्रस्तावना के मूल्यों को आधार बनाती है!

आपको यह भी पढ़ना चाहिए-

भारतीय संविधान और संविधान सभा की आलोचना के कारण बताइए

भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए

भारतीय संविधान के विभिन्न स्त्रोत

राज्य महाधिवक्ता (Advocate General in hindi)

संप्रभुता क्या है?

संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, लक्षण

Attorney General of India in hindi

Thanks for the good article, I hope you continue to work as well.